第Ⅰ部 書く技術

わかりにくい文章の原因は2点ある。1つ目は、文体の弱点である。これは修正するのに繰り返すの練習が必要。2つ目は、文章の構成が読み手の理解プロセスとうまく噛み合わないこと。これは比較的直しやすい。

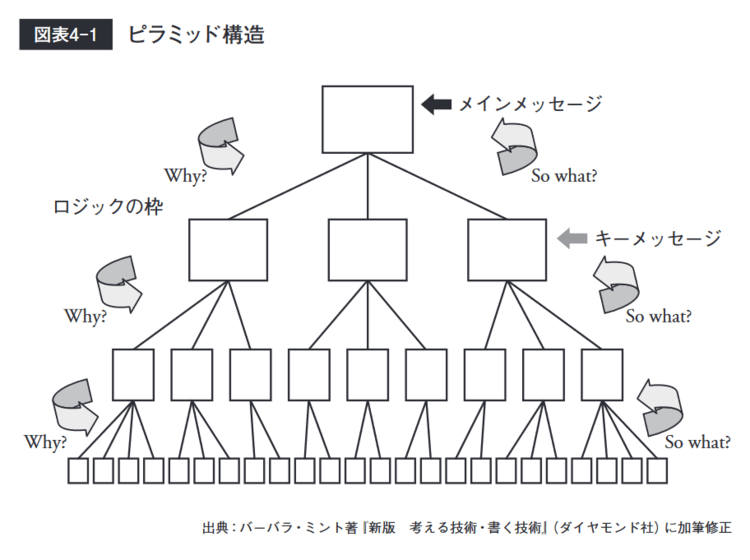

読みやすい文章の構成はピラミッド構造で、考えが縦と横で関連づいていること。縦の関係とは、ピラミッドの上部の考えは、下部の考えを要約したもの。横の関係とは、横に並んだ考えのグループが何らかの論理的な共通点を持つこと。

第1章 なぜピラミッド構造なのか?

- 頭の中では、理解度を高めるために、情報は自動的にいくつかのピラミッドグループに分かれている。

- 考えが事前にピラミッド型に配列されていれば、理解する作業はより容易になる。

- したがって全ての書類作成において、伝えるべき考えは事前にピラミッド型に構成した方が良い。

ピラミッド構造の鉄則

- どのレベルであれ、メッセージはその下位グループ群を要約するものであること

- 各グループ内のメッセージは、常に同じ種類のものであること

-

各グループ内のメッセージは、常に論理的に順序づけられていること

- 因果関係

- 構造

- 分類

第2章 ピラミッドの内部構造はどうなっているのか?

自分が何を伝えたいのかが明確であればピラミッドを作ることは簡単である。ただ、書く前に自分の考えを明確にしている人はほとんどいない。したがって、自分の考えを発見する必要がある。その際に下記に示すような、ピラミッドの厳格な構造フレームは発見プロセスをスピードアップさせる効果がある。

-

主ポイントと補助ポイント間の縦の関係

ピラミッド構造の下位のメッセージは上位のメッセージを理由付けしたものにする。

-

補助ポイント同士の横の関係

上位ポイントの疑問に対して、演繹的論理か帰納的論理で論理的に答える必要がある。

演繹的論理

A = B, B = C→A = C帰納的論理

A1 = C, A2 = C, ...→全てのAはCである -

導入部のストーリー展開

文書の最初から読み手をグイグイ引きつけなければ、ピラミッド構造で展開していっても読み手の関心を最後まで惹きつけられない。

読み手を惹きつけ続けるには、読み手が抱く疑問を見抜き、その疑問にズバリ答えていく。

導入部では、伝えようとするテーマについて読み手が既に知っていること、または知っていると思われることをストーリー(背景)を組み込む。

そうすることで、読み手の持っている疑問をもう一度思い起こさせて、本文の中にその答えが書かれているという期待を抱かせる。

ストーリー(背景)の組み立て方

- 状況:時間と場所を設定する

- 複雑化:「状況」の中で何かが発生する

- 疑問:「複雑化」によって「疑問」が生じる

- 答え:「疑問」に対する「答え」を提示する。

具体例

PRDの管理方法について、現状明示的なルールが行われていなかった。これにより、Statusの重複やフォーマットのブレ、Tagの不明瞭な設定などが行われていた。したがってPRDの管理方法について、これらの問題を解消するような管理方法が必要になると考えられる。今回はその管理方法の提案をしてPRDの管理方法の見直しを図りたい。

第3章 ピラミッド構造はどうやって作るのか?

この章では具体的にピラミッド構造をどのように作成するかを2つのアプローチから説明する。それはトップダウン型アプローチとボトムアップ型アプローチである。

トップダウン型アプローチ

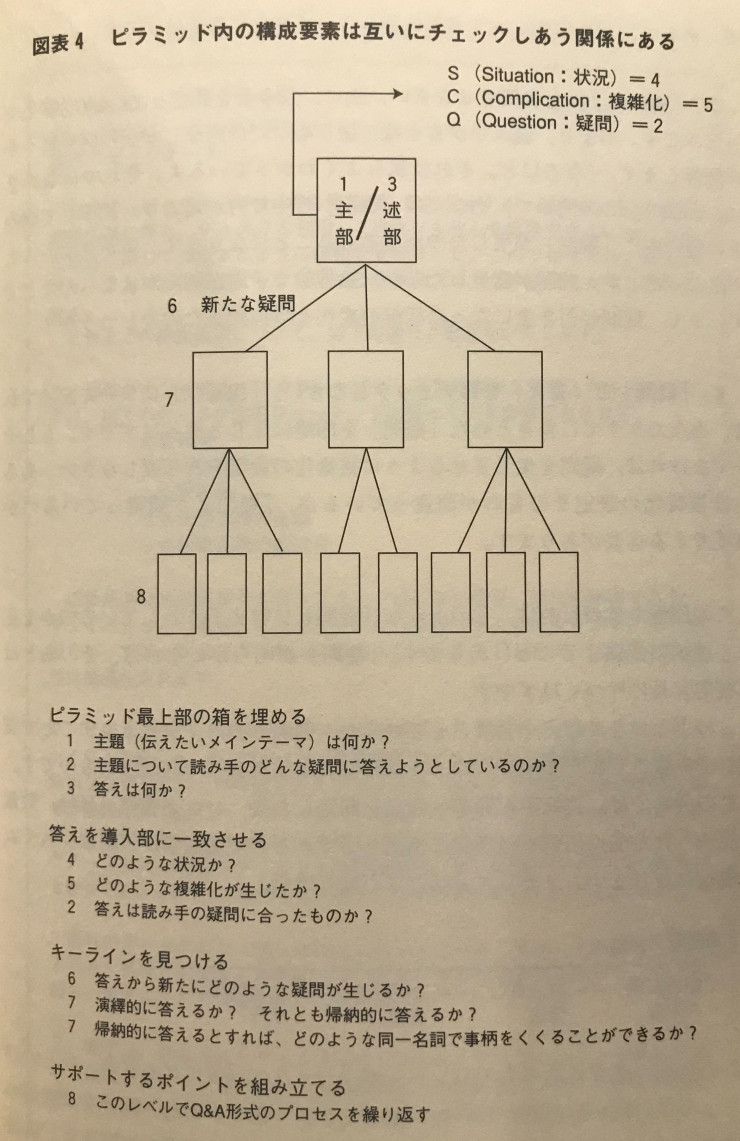

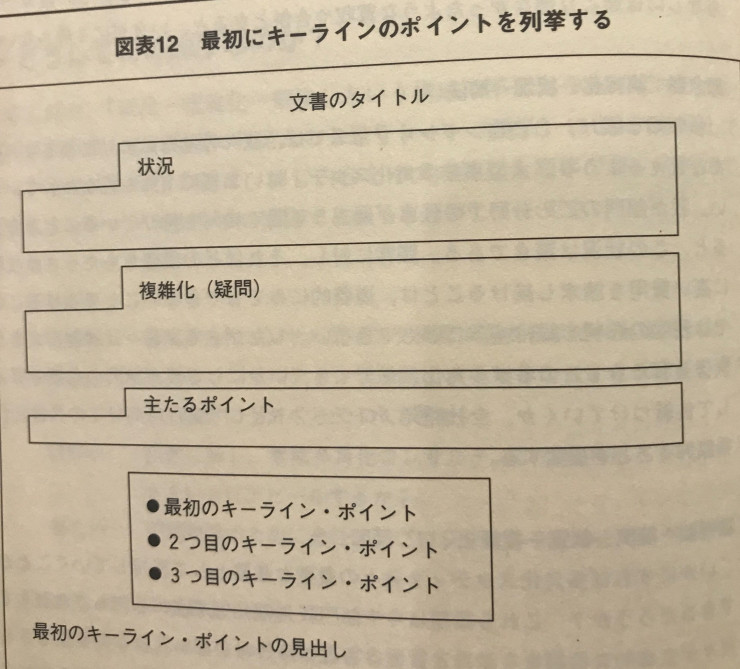

伝えたい1つの結論(ピラミッドの頂上)が自分の中ではっきりしている場合には、以下の手順で文章を構成する。

- 箱を一つ書いて、その中に伝えたい主題をできるだけ短く書く

- 読み手を思い浮かべて、読み手が持っているであろう疑問を書く

- 2の疑問に対する答えを書く 、この答えが1の主題になっているか(読み手の疑問に答える主題か)を確認する

- 1の伝えたい主題を伝えるに当たって、読み手が既に知っている事実を前提となる「状況(Situation)」として書く

- その状況から、読み手の2の疑問のトリガーとなった状況の変化、発生した問題を書く(複雑化(Complication))

- 5で複雑化した状況に直面した時に持つ疑問(Question)を考え、それが2と同じになるかを確認する

ボトムアップ型アプローチ

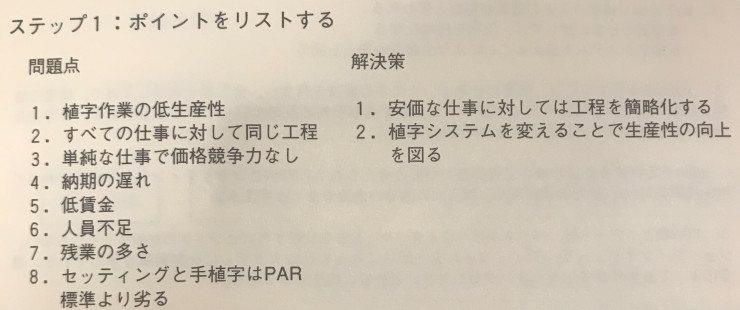

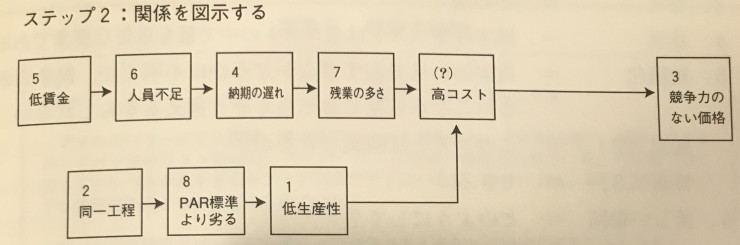

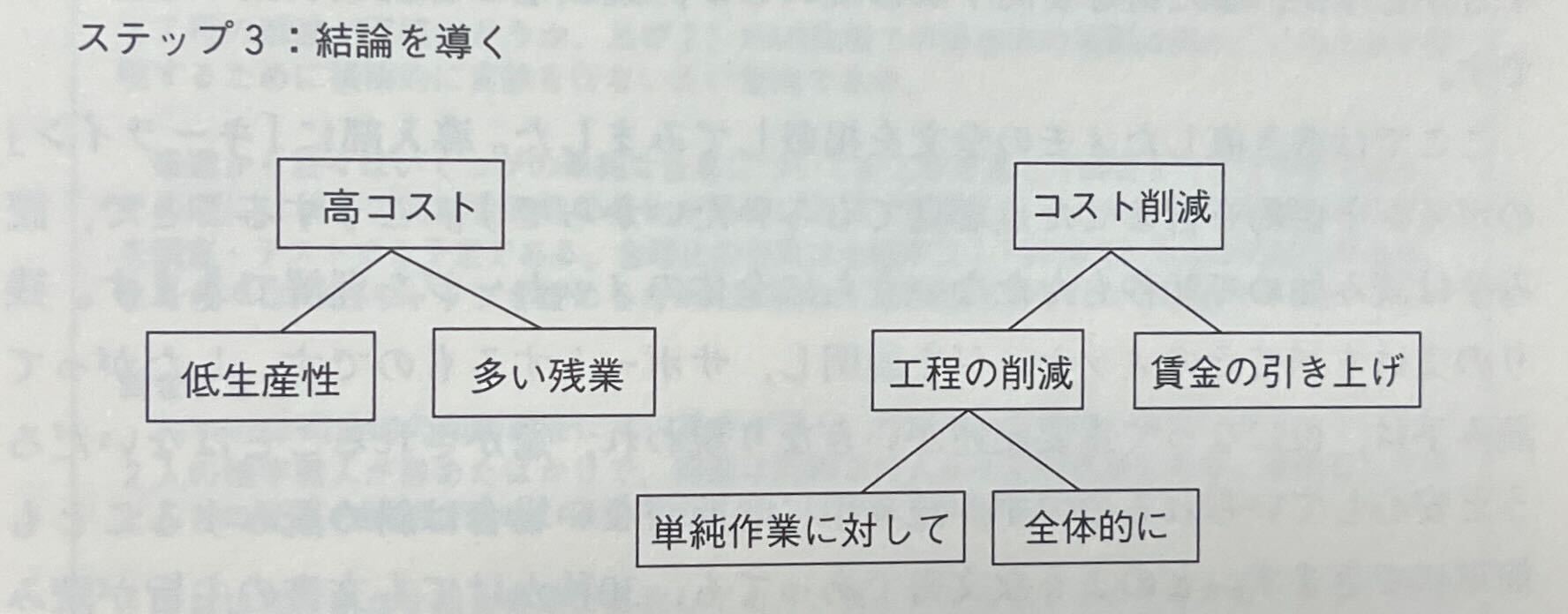

自分の中で伝えたいことが1つにまとまらない、結論が出ていない場合には、以下の手順で文章を構成する。

- 伝えたいポイントを羅列する

- それらの因果関係を整理する

- 2の因果関係の図から結論を導く

初心者が気をつけるべきこと

- まずトップダウンで文章の構成を考えてから書き始めるべき (文章は活字にしてしまうと支離滅裂だったとしても良い文章に見えてしまうため)

- 導入部を考えることを怠らない。

- 過去の出来事は全て導入部分に書く。本文中には考えのみしか書いてはいけない

- 導入部分は読み手が問答無用で合意することしか書いてはいけない

- できるだけ演繹的手法による結論付けよりも、帰納的手法による結論付けを使う(帰納的の方が分かりやすいため)

第4章 導入部はどう構成すればいいのか?

先述したように、導入部はストーリー形式で書くのが良い。なぜなら読者の頭の中には雑念強く囚われている場合が多くあるから。ストーリー形式にすることで、本文への興味を引き立て、より読者が内容をよく読んでくれる。

-

状況

- 状況には議論の余地がなく、合意できることしか書いてはいけない。

-

複雑化

- 状況に対して発生する、疑問を起こさせる出来事

-

基本的には以下の4パターンがある。

状況 複雑化 疑問 しなければならない仕事がある その仕事の妨げになるようなことが起こる 我々は何をすべきか? 問題がある 解決方法を知っている それを実行するにはどうすれば良いか? 問題がある 解決方法が(複数)提案された 我々はそれを実行するべきか? 行動をとった その行動には効果がなかった なぜその事象が起こったのか?

-

疑問

- 複雑化によって発生する疑問

-

答え

- 疑問に対する明確な答え

導入部の書き方

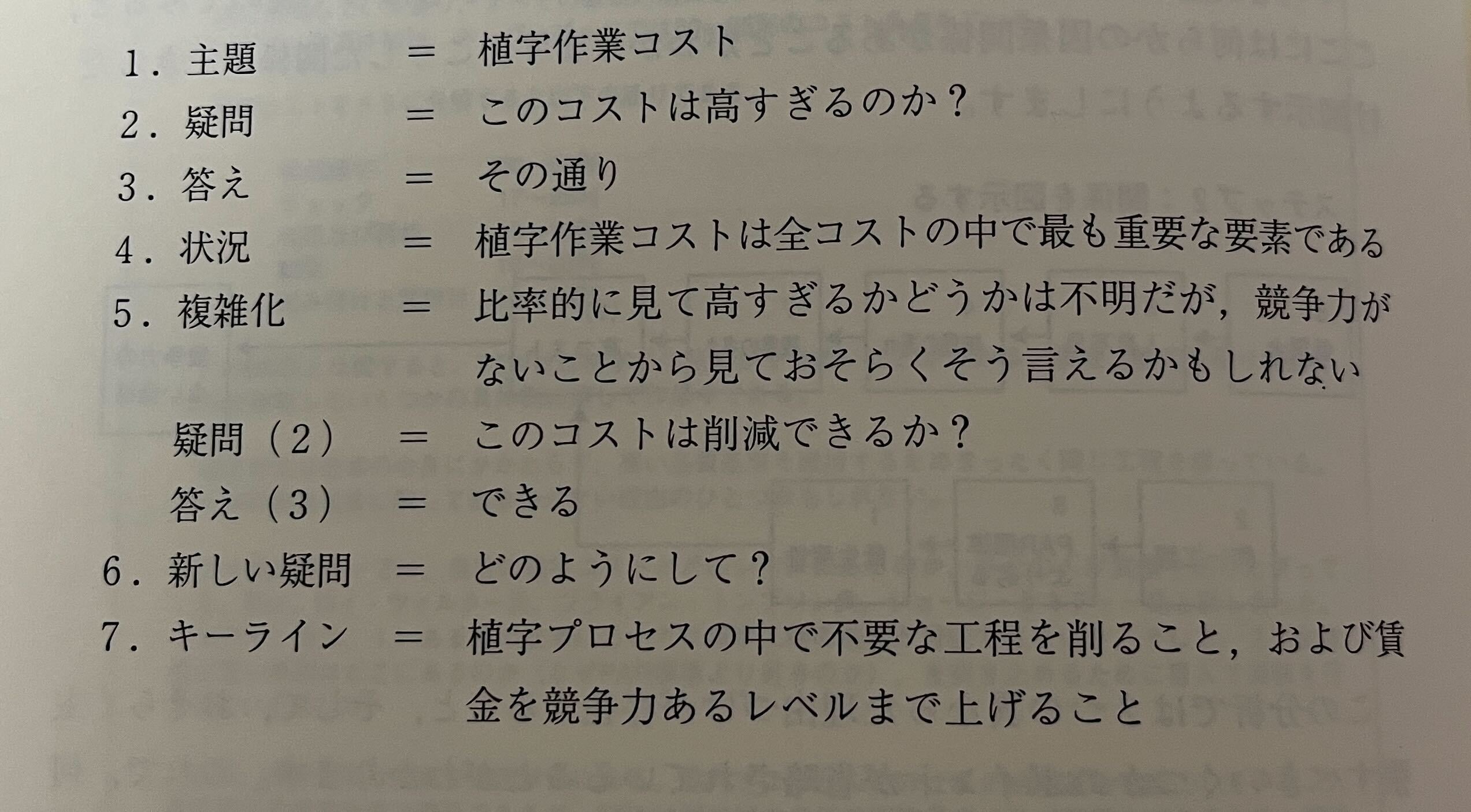

下記の図のように、導入部・主題の後に、キーライン(主題の一つ下の階層グループ:主題の根拠となる事柄)を箇条書きにし、そのキーラインをそれ以下で章にして説明していくと分かりやすい文章になる。

第5章 演繹法と帰納法はどう違うのか?

- 演繹法は、論理が一本の線で繋がるイメージ。この方法で考えるのは簡単だが、まどろっこしい説明になりがち

- 帰納法は、同列の複数の事象から一つの結論を導くイメージ。主題に対する根拠を箇条書きで提示できるのでとても分かりやすいが、扱いが難しい

第Ⅱ部 考える技術

ピラミッド・プリンシプルを使いこなすためには、グループ化した考えが、実際に関連性のあるロジックに基づいていることと、そのロジックの関連性が何を意味するかを考えることが大切。これこそが考えるプロセスの最重要部分である。

第6章 ロジックの順序に従う

ピラミッド原則の3つの鉄則の3番目は、「グループ内の考えは論理的順序に従って配置されなければならない。」である。それによって、考えの漏れや、本当に同じグループ内に配置するべき内容かが判断しやすくなる。演繹的なグループでは問題ないが、帰納的なグループの場合での順序についての方針を本章にて説明する。

順序の立て方

ポイントを書き出した後は、以下の手順で順序を探る。

- ポイントの種類を明らかにする

- 同じ種類のポイントを同じグループでまとめる

- グループの順序を探す

| 場合 | 順序 |

|---|---|

| 頂点を因果関係で分類したもの | 時間の順序 |

| 頂点を構造で分類したもの | 構造の順序 |

| 頂点を類似のもので分類したもの | 度合いの順序 |

時間の順序

- 時系列順に配置する

- 原因と結果を混同していないか気を付ける

- 5つ以上のポイントにしない

- 実際に書いた各ステップを自分が実行した姿をイメージし、各ステップの実行終了時点で、あなたが得られるであろう成果を言葉にする

構造の順序

- MECEに構造を作る

-

書いたものを一度論理的な構造に並び替えてみる

- その時初めて、欠陥や漏れが見えてくる

度合いの順序

- 重要度の高い順に配置する

第7章 グループ内の考えを要約する

白紙の主張とは、要約されていないポイントのみの主張である。

e.g. 「我が社は3つの目的を持たなければならない」

白紙の主張を避けるメリット

- 先に全体像が示されるので読者が用意できる

-

書き手自身の考えをより論理的かつ創造的にする

- 伝えたいことのスコープがはっきりして、MECEなポイントや、新たな視点が見えてくる

演繹的なグループ化

三段論法により容易に上部の要約メッセージは導き出される。

帰納的なグループ化

下部のメッセージが何を意味するかについて述べる必要がある。

-

ポイントが行動の考えの場合

- 行動の結果が要約となる

- それぞれの行動をできる限り具体的な言葉で表現する

- グループ化はMECE形式で同等の粒度とする

- 結果の記述は、一連の行動から直接得られるものを書く

-

ポイントが状況の考えの場合

- 推測される推論が要約となる

- 主語、述語、目的語、意味するものなどの類似性を見つける

- 下記ポイントをできるだけ狭くグループ化する

- そのグループ化が何を意味するのか推論を述べる

-

考えの類似性を発見する

- 各考えが全て同じテーマについて述べている

- 各考えが全て同じアクションを必要とする

- 各考えが全て同じ対象に対するアクションについて述べている

- 各考えが全て同じ洞察結果を意味している

第Ⅲ部 問題解決の技術

問題志向型の文書とは以下の基本質問のどれかに答えるもの

- 何をすべきか?(解決策がわからない場合)

- それをすべきか?(解決策がすでに提案されている場合)

- それをいかにしてなすべきか?(解決策がわかっており、すでに受け入れられている場合)

これらを提示するためのプロセスは以下である。

- 問題を定義する

- 分析を構造化する

- 分析を実施し解決策を見出す

- 考えを伝えるためにピラミッドを作る

先述までで3.4を考えてきたので、この部では1.2につい説明する。

第8章 問題を定義する

「問題」とは、何もしなければ同じ結果しか生まれない状態「望ましくない結果」を好ましく思っておらず、他の結果を欲しい「望ましい結果」ということ。

「解決」とは「望ましくない結果」から「望ましい結果」にどうやって到達するか伝えること。

以下に示すのは、問題解決手法の一つである「連鎖分析」のプロセスである。

————————————(問題を定義する)————————————

1、問題がありそうか(あるいは改善の機会はありそうか)

2、問題はどこにあるのか

————————————(分析を構造化する)————————————

3、問題はなぜ存在するのか

————————————(解決を発見する)————————————

4、問題に対し何ができるのか

5、問題に対し何をすべきか

問題を定義する

-

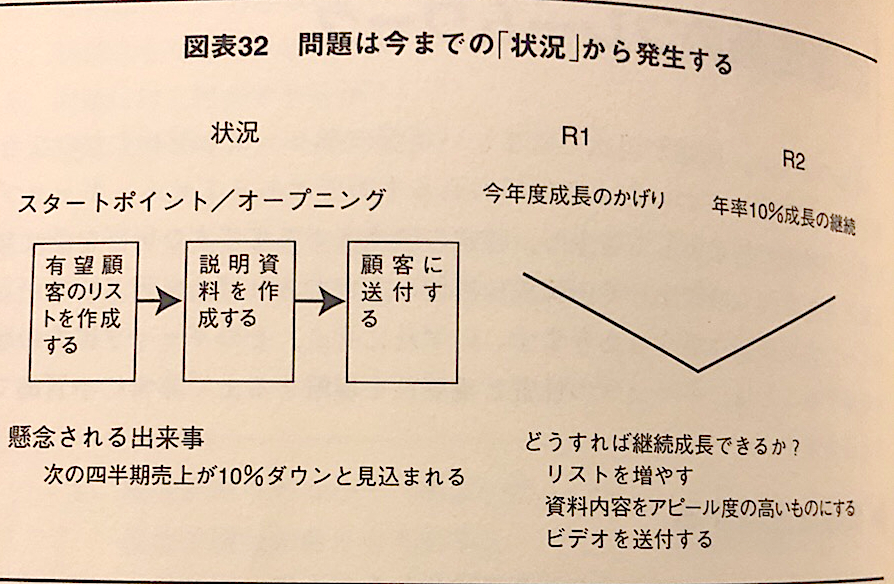

要素を配置する

以下3つの質問に答え、必要な要素を書き出す

- 今何が起きているのか?(スタートポイント/オープニング + 懸念される出来事)

- 今の何が望ましくないのか?(「望ましくない結果」)

-

代わりに何を望んでいるのか(「望ましい結果」)

-

スタートポイント

- 今論じている状況を図示してみる

-

懸念される出来事

-

大まかにこの3種類になる

- 外的引き金

- 内的引き金

- 新たな認識

-

大まかにこの3種類になる

-

望ましくない結果(R1)

- できるだけ簡潔に

-

望ましい結果(R2)

- できるだけ具体的かつ、数値で述べるべき

-

疑問を見出す

問題の配置が終わったので、次は読み手の疑問が何であるかを探す。

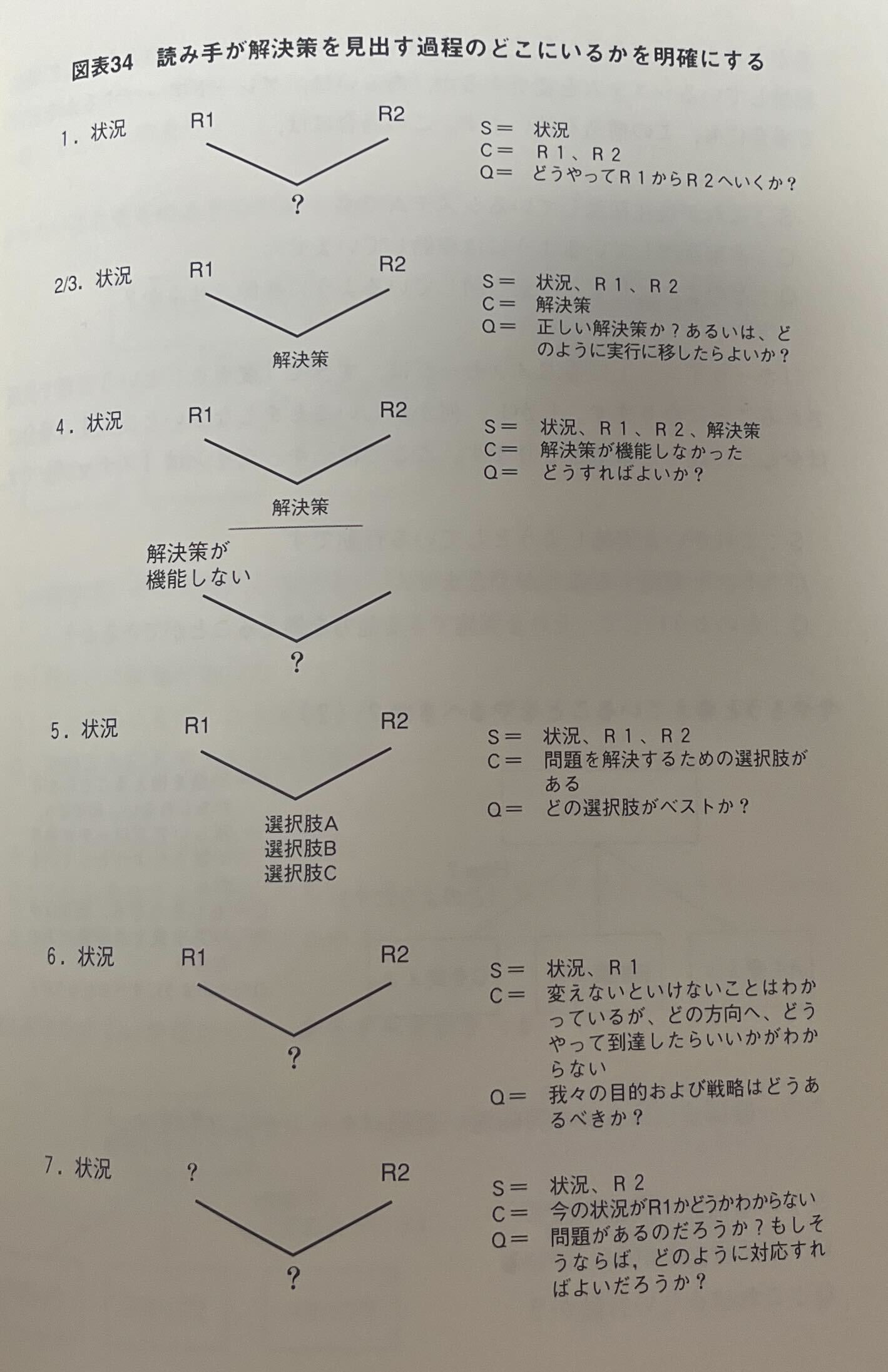

下記に読み手が直面する7つの問題状況を示す。

最も一般的な状況

- 読み手がR1からR2へ移行する方法を知らない

- R1からR2に移行する方法をわかっているつもりだが確信がない

- R1からR2に移行する方法をわかっているが、その解決案をどのように実行すればいいかわからない

一般的状況の変形

- R1からR2への移行方法を知っていると考え実行したが、失敗した

- いくつかの解決案があり、どれを実行するべきかわからない

一般的ではないがあり得る形

- R1をわかっているが、解決案を見出すほどR2を明確化できてない

- R2はわかっているが、自分たちが今R1かどうかはっきりしない

-

導入部へ展開する

疑問の状況がわかったので、これを導入部へ展開し、ピラミッドを作成する。

第9章 問題分析を構造化する

前章の内容によって問題を定義することができたら、次はその解決策を提示するために、データを収集し、調査する必要があります。

一般的にはまずデータを集めてから考え始めることが多いが、その方法は非効率

→事前に原因分析のフレームワークとロジックツリーを作成し、それに基づいて分析と考え方の道筋をつける方法を取るべき

端的に言うと、

- いくつかの仮説を設定する(不明推測法を用いる)

- 仮説が妥当か判断するためのチェックポイントを設定する

- 仮説を証明する明確な結果が得られるまでチェックを繰り返す

- 証明された仮説に基づき、望ましい行動を提案する

問題の裏付けとなるような理由を探し出すのに、問題が発生した分野の構造(オープニングやスタートポイント)と適切な診断フレームワークを使用する。

診断フレームワーク

どこに問題が起きているかをイメージ化して原因を特定する。

診断のパターンはグループ化の3種類の方法と同様

-

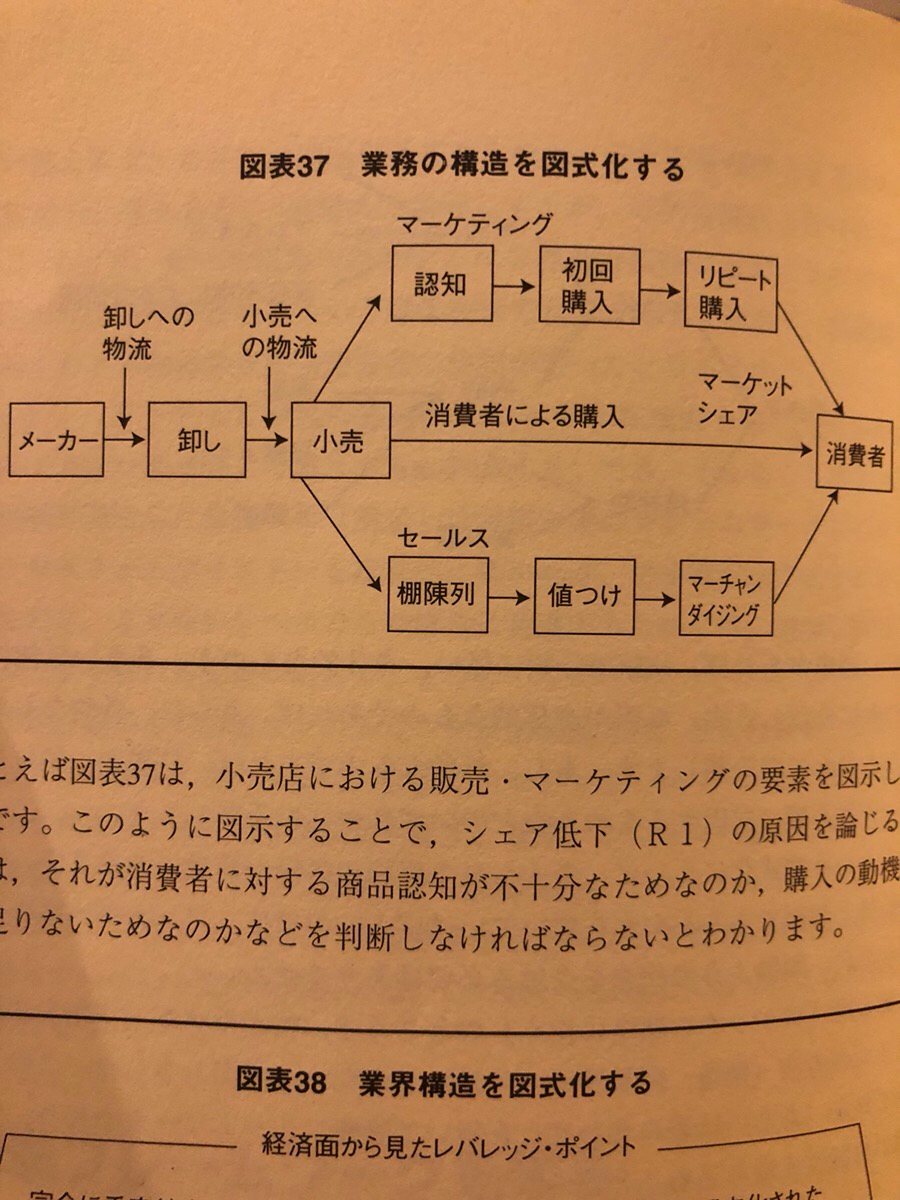

構造

ビジネスや産業の仕組みにはいくつかのユニットが特定の機能を実行するために集まっていると言うはっきりとした構造がある。そのシステムが機能している状況、または本来機能すべき状況を図示することで分析すべき問題原因を見出すことができる。

-

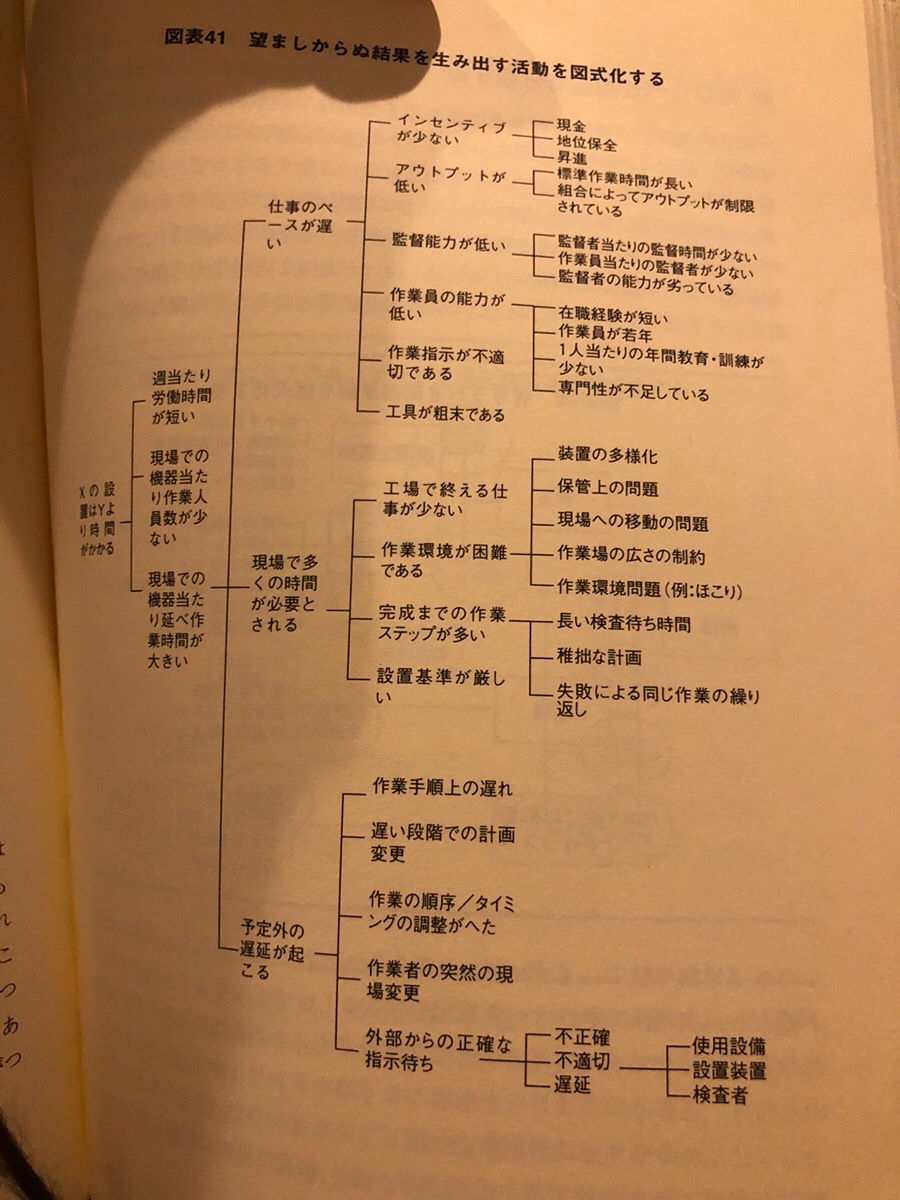

因果関係

特定の結果から因果関係の要素や活動をたどる。ツリーを事業遂行に必要なタスクで構成する方法や、望ましくない結果を引き起こす活動をたどる方法などがある。上位を細分化していき、原因の特定を行う。基本的に頂点からスタートする。

-

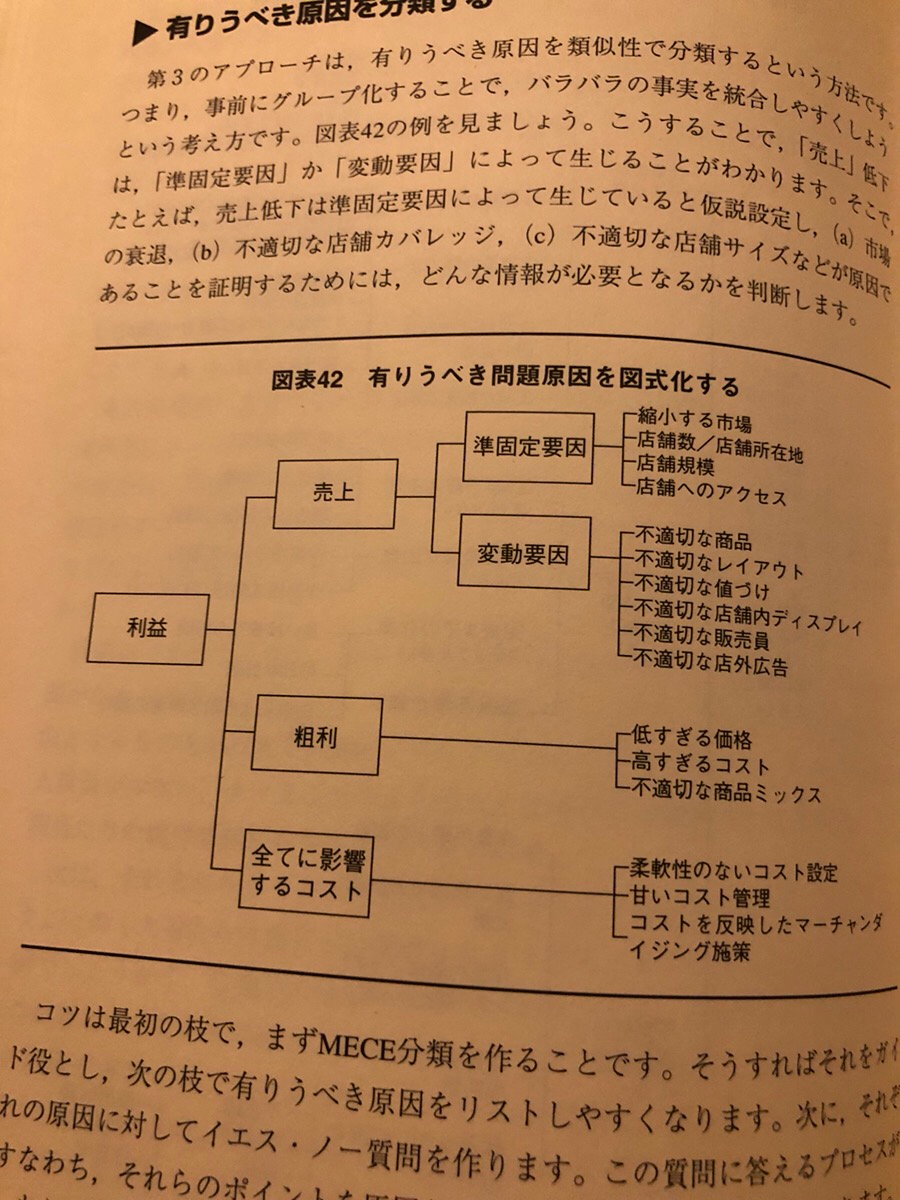

分類

有りうべき原因を類似性で分類する方法。まずは有りうべき原因を書き出し、

類似性で分類し、次にそれに対するイエス・ノー質問を作成する(これがチェックポイント)

この方法はロジックツリー的に作る方法や、単純に2つの選択肢を作り続ける方法などがある

ロジックツリーを作る

連鎖分析のプロセスの4. 5を行うためにロジックツリーが有効。ロジックツリーによって問題解決の選択肢を明らかにして、それらのインパクトを計ることができる。

問題解決に繋がるいくつかの活動をMECEにリスト化する

これらは、すでに書き終えられた文書の論理チェックにも用いることができる。

課題とは

課題とはYes/No質問の形式を取るものであるべきである。なぜなら課題がYes/Noで答えられないなら、その答えが曖昧になるから。Yes/Noで答えられる課題は最終成果物が見えやすい。

第Ⅳ部 表現の技術

ここでは伝わりやすい文章上の表現技法について説明する。

第10章 文章構成にピラミッドを反映させる

グループ間の移行を助ける。

-

前を振り返る

- 前の部分から主たる考えを抜き出し、それを冒頭で使用する

-

章や節を要約する

- 極端に複雑で長くなった場合に一旦要約する

-

全体を締めくくる

- 全体の最後に、述べたことを単純に繰り返すのではなく、読み手の感情を適度に高揚させる言葉で締める(ぜひ皆様と作業したいと願っています、など)

-

次のステップを述べる

- 文章を終えて、今後に取るべきステップを羅列する(この際、疑問を生じさせてはならない)

追補A 構造なき状況下での問題解決

構造がまだ見えない、存在していない、実証されていない不確実性の高い問題に対しては演繹法、帰納法とは別に不明確推測法が有効である。

不明確推測法とは

下記のような思考法である。特徴として、データや構造などが足りていない場合でも仮説を立てることができるが、演繹法や帰納法に比べて、確からしさは低下する。

Bである, もしAならばBである → ことによるとBの原因はAではないか?

不明確推測法により仮説を立てて、それに対して仮説検証を行う実験を考案する。